14家银行年报里的科技战略:8家银行科技架构生变,重点按两大方向调整

21世纪经济报道记者李览青 上海报道

银行数智化转型进入“精耕细作”的阶段。

近日,上市银行密集披露2024年年度报告、召开业绩发布会,各家机构最新的科技战略也随之对外公开。

21世纪经济报道记者梳理包括6家国有大行、8家全国股份制银行在内共14家银行科技战略发现,尽管银行业依然将数智化转型放在核心战略位置,但在行业整体降本增效的大背景下,科技投入的高速增长已经告一段落了。

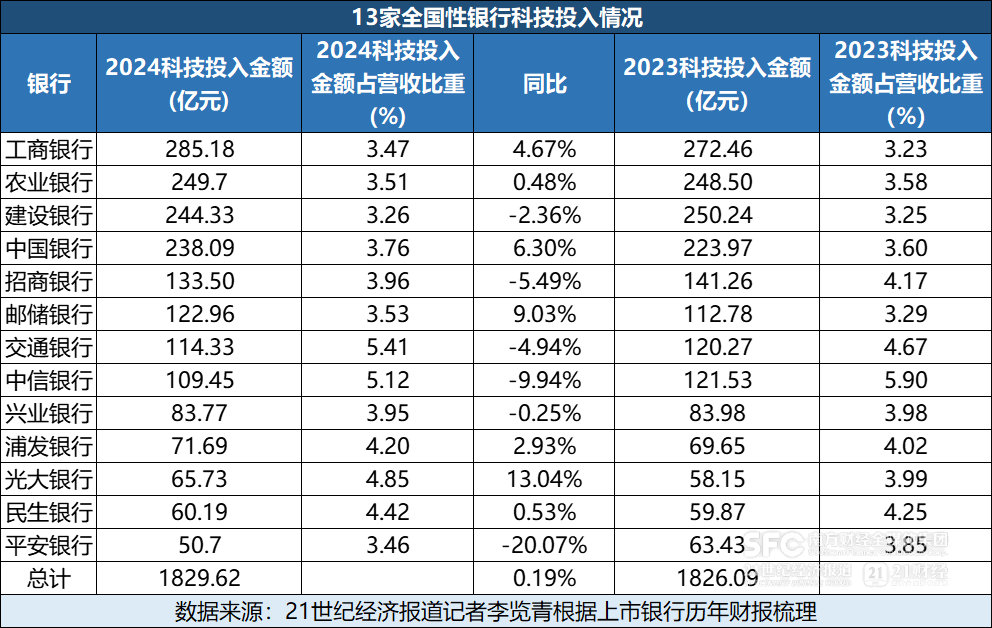

数据显示,除未披露相关信息的浙商银行外,其他13家银行2024年科技投入合计约1829.62亿元,较2023年全年 1826.09亿元增长0.19%,基本与2023年持平。

与科技投入“不变”相反的是,据记者统计,在上述14家银行中,包括工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行在内的8家银行在去年深化体制机制改革,调整其科技架构。

整体来说,记者发现,各家银行科技领域的体制机制改革集中于两个方向,一是改革科技相关的战略委员会,加强对全行数字金融与科技创新项目的统筹规划;二是增设数据管理部门,负责企业数据资产梳理,进一步强化跨部门数据治理,夯实AI时代的数据基础。

科技投入告别快增长,但资源配比显著提升

从银行披露的科技投入规模来看,2024年或许是“放慢脚步”的一个拐点。

在2023年,部分银行的科技投入金额已经开始减少,但中信银行、民生银行依然分别实现了38.91%、27.19%的高速增长。然而,到2024年记者梳理的13家全国性银行中,仅有光大银行一家实现科技投入的双位数增长,较2023年增加13.04%,科技投入金额达到65.73亿元,位列第11位。

2024年国有大行仍是科技投入的主力,但“座次”发生了一些变化。

六家银行共计投入1254.59亿元,同比增加2.1%,占13家银行的68.57%。农业银行以249.7亿元的科技投入反超建设银行,成为科技投入规模第二大银行,邮储银行以122.96亿元科技投入超过交通银行,成为科技投入规模第六大银行。

在13家银行中,有6家银行去年的科技投入出现下降。按规模看,建设银行科技投入244.33亿元,同比减少2.36%;招商银行科技投入133.5亿元,同比减少5.49%;交通银行科技投入114.33亿元,同比减少4.94%;中信银行科技投入109.45亿元,同比减少9.94%;平安银行科技投入50.7亿元,同比减少20.07%,在上述银行中降幅最大,位列最后。

银行科技投入增速放缓,一方面是数智化基础设施的初步建成,另一方面也是金融机构在整体降本增效背景下对资源配置的调整优化。

相比投入规模,另一个更值得参考的指标是科技投入占总营收的比重,这个数值反映出,银行对科技资源的倾斜力度。

科技投入占营收的比重应该是多少?有一条可以参考的“线”是,早在2019年,招商银行就将“每年投入金融科技的整体预算额度原则上不低于上一年度经审计营业收入的3.5%”写入公司章程。

从2024年各银行科技投入占比来看,11家银行占比超过3.5%,其中最高的是交通银行,占比达到5.41%,较2023年增加0.74个百分点,其次是中信银行,占比达到5.12%。值得一提的是,中信银行也是2023年这一数据最高的银行,科技投入占营收的比重达到5.90%。此外,2024年科技投入增速最快的光大银行占比提升也最高,2024年光大银行科技投入占营收的比重为4.85%,位列第三。

科技人员占比持续提升,“两步”推动业技融合提速

各家银行对科技板块的重视,还体现在人力资源的倾斜。

在2024年生成式AI高速发展的背景下,银行加大了科技人员的配置,并进一步加强“业技融合”。

除披露数据不全的平安银行之外,其余12家银行科技人员占总员工的比重全部增加。

建设银行科技人员从2023年的13150人增加至2024年末的16365人,位列行业第三,占比也由2.92%提升到4.34%。

科技人员占总员工比重最高的是兴业银行,2024年占比达到13.51%;交行次之,2024年占比达到9.44%,较2023年增加了1.13个百分点,增幅居前;招行科技人员占比稳定靠前,达到9.3%,较2023年增加0.16个百分点。

值得一提的是,农业银行的统计口径由“科技人员”变为“科技人员与数字化运行管理人员”,农行在年报中表示,这主要是为深入推进人才队伍建设,进一步强化各类人才培养与开发,该行根据员工队伍整体情况和实际工作需要,对员工专业类别进行了适当调整。此外,农行中提到,该行在去年加强了信用管理部(数字化风控中心)人员力量,通过风险数字化精准识别和集中核查处置,提升对普惠、农户等重点领域信贷风险的集中防控能力。

这也是近年来银行科技人才队伍建设的一大趋势,即通过培养复合型人才与团队机制改革相结合,来实现“业技融合”,真正让科技不仅仅是“中后台”的工作,而可以赋能前端业务实现落地价值。

例如邮储银行明确提出打造复合人才队伍,不断提升队伍专业化水平。依托岗位胜任力模型,精准识别专业技术人才,并探索构建进阶式员工绩效评估体系,激活干事创业新动能,全面落地“锐·光·星”人才培训体系,筑牢科技人才发展根基。在复合型人才建设方面,邮储银行提出锤炼技术侧产品经理团队,打造“懂技术、熟业务、识用户”的敏捷复合型团队,深化客户服务工程师队伍建设与机制改革,从而前置科技力量。

又比如科技人员占比最高的兴业银行,在去年加强科技队伍建设和人才引进,完善科技专业人才培养及认证体系,建立涵盖架构、研发、运维等7大类岗位的科技人才岗位地图。在“对内培养”的同时,兴业银行还重点引入人工智能、科技规划、云原生等领域的高层次人才。同时,完善科技应用型人才分层分类培养体系,推进数据分析、低代码开发、用户体验、数字化运营、流程机器人等专项认证工作,着重加强技术与业务融合型人才的培养,积极营造“全员学科技、用科技、懂科技”的文化氛围,推进全员科技素养的全面提升。

值得一提的是,在交行业绩发布会上,副行长钱斌透露,交通银行集团有一个“金融科技人才万人计划”,今年可以接近完成。

8家银行科技架构生变,双向夯实数智基础

在强化人才队伍建设的同时,2024年银行科技战略还出现了一大变化——科技架构的调整。

银行往往会在财报中披露2张架构图,一张是治理架构图,另一张是组织架构图,投资人通过前者可以管窥这家银行的重点战略方向,通过后者看银行业务执行落地的变化。

记者结合财报与业绩发布会梳理了包括浙商银行在内的14家全国性银行2024年科技架构发现,有8家银行对科技架构做出调整优化。主要分为两个方面,一方面是在高管层设立数字金融委员会,增强“自上而下”的统筹规划,另一方面是增设数据管理部门,加强跨部门的企业数据资产梳理。

具体来说,工商银行在财报中提到,构建一体化决策和推进机制,高级管理层成立数字金融委员会,总行内设部门包括金融科技部、数据管理部等部门。在优化科技治理架构方面,落实机制保障,发挥数字金融委员会、金融科技推进与评审委员会科技架构、金融科技评审会的审议机制作用,行程规划安排,从源头加大把控力度,提升重大事项科学决策的层级和质量。同时,记者注意到,2024年工行组织架构图中新增了“数据管理部”这一部门。

中国银行则是围绕数字金融领域,整合设立业务研发部,强化科技与业务融合,并增设软件中心上海、武汉、成都分中心,持续提升数字化发展能力。同时,该行在去年将“数据资产管理部”更名为“数据管理部”,将“个人数字金融部”改为“个人金融部”。

建设银行的架构优化集中在安全与业务研发领域,该行在去年设立网络安全运营团队,统筹集团研发资源,完善研发组织模式和流程,成立业务需求研发中心,加强企业级需求统筹,健全信息科技制度体系。

两家位于上海的银行在去年都开启了“大刀阔斧”的科技体制机制改革。

具体来说,交通银行将数字化新交行建设作为战略推进的重要突破口,将高级管理层下原金融科技与产品创新委员会、数据治理(金融统计标准化)委员会整合为数字金融委员会,加强对数字金融重大事项的决策和组织统筹。

浦发银行在去年设立了信息科技管理委员会,遵循“提拉前台、集成中后台”的理念,深化“简清工程”,纵向穿透式减负,横向矩阵式协同,打通部门数据孤岛,构建跨条线敏捷响应机制。

值得关注的是,招商银行和兴业银行都透露了其最新的科技条线组织架构与具体分工。

具体来说,在去年的调整后,目前招行形成了“3个委员会+2个一级部门+2家科技子公司”的架构,其中,数字金融委员会是最高决策机构,由行长担任主任委员,负责审议总体的战略规划、项目投资、资源配置,总行层面的两个一级部门中,数字金融发展办公室由此前的金融科技办公室发展而来,负责宏观管理,制定战略规划,同时也负责管理招行Fintech创新基金;信息技术部负责全行信息系统的建设和运行保障。

兴业银行也优化了数字化转型委员会设置及配套管理机制,形成“一委三部一司一院一中心”的科技条线组织架构运作体系,强化科技统筹管理和统一调度。

此外,浙商银行也在去年新成立了数据管理部统筹全行数据治理工作,持续健全数据治理体系,构建并发布全行统一的基础数据标准。成立金融科技研究院,开展大模型、数字人、量子技术等新技术研究应用,推进大模型通用产品建设,集成智能问答、公文写作等能力。

发表评论